—¿Por qué reían de esa manera tan..., bueno, así?

¡Y encima de su tumba, además!

—¿Quiénes?

—¡Quiénes van a ser! ¡Los etruscos, hombre, los del sepulcro!

¿En qué estabas pensando?

—¡Vaya por Dios, los etruscos!...

¿Cómo puedo saberlo? Además, no reían.

—¡Oh, ya lo creo que reían! ¡Y de todo, se reían! ¿No lo viste?... ¡De una manera...! Con los labios juntos, pero reían... ¡Y qué bocas! Ella, sobre todo, como... —se interrumpe para callar un nombre (Salvinia) impetuosamente recordado.

El hijo se irrita. «¡Qué manía!

¿Acaso la enfermedad está ya afectándole al cerebro?»

—No reían, padre. Sólo una sonrisa. Una sonrisa de beatitud.

—¿Beatitud? ¿Qué es eso?

—Como los santos en las estampas, cuando contemplan a Dios.

El viejo suelta la carcajada.

—¿Santos? ¿Contemplando a Dios? ¿Ellos, los etruscos? ¡Ni hablar!

Su convicción no admite réplica. (...) «Este hijo mío...», piensa el viejo. «¿Cuándo llegará a saber de la vida?»

—Los etruscos reían, te lo digo yo. Gozaban hasta encima de su tumba, ¿no te diste cuenta?... ¡Vaya gente!

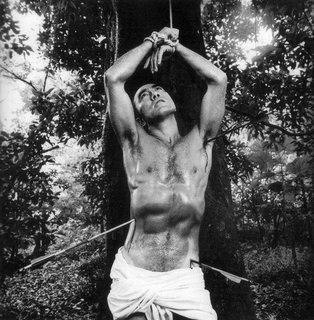

La sonrisa etrusca

La mente del viejo se queda en suspenso, cavilando: acaba de decir una verdad que nunca antes se le había ocurrido. Cuando sobrevenía una muerte la casa parecía decirles en su silencio: «No os apuréis, aquí quedo yo en pie, siempre, para que sigáis viviendo vosotros.» Eso decía, sí, y además, además...

«¿Sabes, angelote mío? Ahora descubro que nuestras casas no chochean como yo te decía; es que nos hablan de los demás para que sepamos vivir juntos y hacernos todos compañeros, como partisanos en esta guerra que es la vida, porque un hombre sólo no es nada... Eso nos enseñan ellas y por eso, en estas casas muertas de Milán, no se aprende a vivir juntos... ¡Esos rascacielos que le gustan a la Andrea, llenos de gente sin conocerse, sin hablarse, como reñidos! Si hay un fuego, ¿qué?, pues ¡salvese quien pueda!... ¡Así resultan todos: medio hombres, medio mujeres!»

El viejo se asombra de su inesperado descubrimiento y se arrodilla junto a la cuna. Entonces, en su impulso, sí que llega a mover los labios, susurrando audiblemente:

—¡Ahora lo veo claro, niño mío a lo que vengo cada noche!, a hacer aquí una casa nuestra dentro de ésta, a vivir juntos tú y yo, compañeros de partida... Si esta gente no sabe vivir, tú si lo sabrás, porque yo sé... Es a eso, pero nunca se me había ocurrido, sólo ahora, justo a tu lado... Es que a tu lado aprendo, compañero, ¡que cosa!, yo también de ti. No sé cómo, pero me enseñas... ¡Ay, Brunetino mío, milagro mio!

«¿Sabes, angelote mío? Ahora descubro que nuestras casas no chochean como yo te decía; es que nos hablan de los demás para que sepamos vivir juntos y hacernos todos compañeros, como partisanos en esta guerra que es la vida, porque un hombre sólo no es nada... Eso nos enseñan ellas y por eso, en estas casas muertas de Milán, no se aprende a vivir juntos... ¡Esos rascacielos que le gustan a la Andrea, llenos de gente sin conocerse, sin hablarse, como reñidos! Si hay un fuego, ¿qué?, pues ¡salvese quien pueda!... ¡Así resultan todos: medio hombres, medio mujeres!»

El viejo se asombra de su inesperado descubrimiento y se arrodilla junto a la cuna. Entonces, en su impulso, sí que llega a mover los labios, susurrando audiblemente:

—¡Ahora lo veo claro, niño mío a lo que vengo cada noche!, a hacer aquí una casa nuestra dentro de ésta, a vivir juntos tú y yo, compañeros de partida... Si esta gente no sabe vivir, tú si lo sabrás, porque yo sé... Es a eso, pero nunca se me había ocurrido, sólo ahora, justo a tu lado... Es que a tu lado aprendo, compañero, ¡que cosa!, yo también de ti. No sé cómo, pero me enseñas... ¡Ay, Brunetino mío, milagro mio!

José Luis Sampedro